琵琶湖への視線「此処から見る琵琶湖、向こうから見た琵琶湖」 後編

- 丸橋

- 2023年12月26日

- 読了時間: 6分

更新日:2024年1月7日

我々が普段生活している水というのは一体どこから来ているのか?生活にどれだけ水が関わっているのか?元来自然は人の生活の近くにあったはず。しかしそれはだんだんと失われていたり、見えにくく、意識されにくくなっていたりしている。関⻄、特に京都、大阪に住む人にとっては身近な琵琶湖から、改めて水を感じていく。

滋賀県の草津市にある琵琶湖博物館。雄大な琵琶湖のほとりに佇む博物館だが、そこでは様々な琵琶湖にまつわる展示がある。琵琶湖のおいたちから、今の琵琶湖の状況まで。水族展示室も含めて、触ったり体験できる展示がたくさんある。 ふらっと行ってすごく楽しめる博物館である琵琶湖博物館、ぜひチェックしてみてほしい 。https://www.biwahaku.jp

前回は琵琶湖について、そして琵琶湖の抱える問題についてお聞きした。今回は琵琶湖がどのように使われ、琵琶湖の周りでどのように暮らしてきたのか。前編に続き楊 平学芸員にお聞きしていきたい。

琵琶湖と暮らし

── 琵琶湖と暮らしについてもお聞きしていいですか?

楊平学芸員:暮らしの側面からすると、水をどう使うか、制御するかというのがあるんです。制御っていうのは農業とか工業で、それ以外には普通の生活の中での、もちろん遊びとか観光とかレジャーみたいなことも含めて考える必要があります。

で、そこから水に関する政策の取り組みみたいなことを考えると。まず洪水の時期、昭和とか、明治29年ぐらいに大洪水、それ以前にも水不足とか、洪水の問題とか琵琶湖にも多く問題がありました。

それを解決するために、琵琶湖疏水であるとか、いろんな取り組みがあって問題を解決してきました。

そしてそれから治水の時期が出てきて、治水っていうのは水の汚れをどうやって良くするのか、水質のデータをどうやって良くするのかみたいなことです。自然科学系の研究の側面から、水というものをどうやって政策に取り取り入れていくかということを考えて。

楊平学芸員:そして次の時代。70 年代頃からすでに、琵琶湖がすごく水が汚くて臭いって問題が出てきていたんです。魚もいっぱい死んでしまって。なぜかというと、当時はリンを含む合成洗剤を使いすぎていた。と、洗剤の中に含まれているものが良くなかったんですね。

そのことにまず女性たちが、生活をする中で琵琶湖に関わっていたこともあって、すでに気付くことができたんです。

それで洗剤をあまり使わないように、という石けん運動というのを女性主導で始めたんです。各地でいろんな呼びかけをしたこの影響がすごく大きくて、社会的にも反響を及ぼして、条例を滋賀県が作ったりもしたんですね。

他にもマスコミも取り上げて、官⺠一体で琵琶湖のことを、数十年間考えてきました。なので琵琶湖の環境を良くするための特徴っていうのは、市⺠の力は非常に大きかったんです。そういった社会的な行動も含めて今の琵琶湖の現在が出来ているのかなと私は見ています。

特殊な琵琶湖

楊平学芸員:琵琶湖と暮らしでいうと、C展示室は見てくださいました?

── はい、見ました。

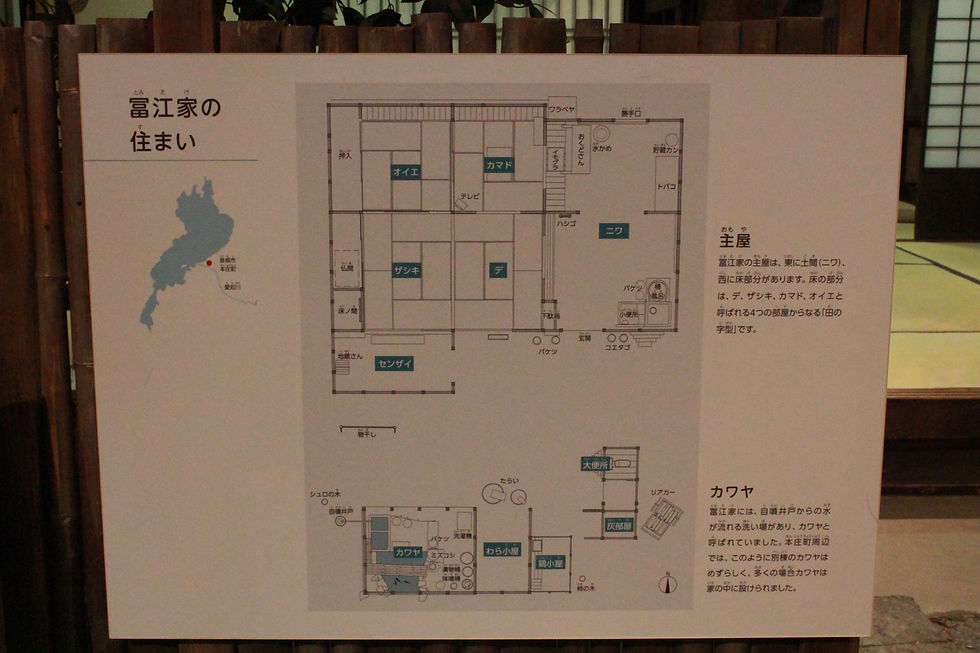

楊平学芸員:そこの古い家にカバタっていうのがあって、それもみてくださいました?

── 見ました、あれはすごかったです。

楊 平学芸員:そのカバタの横にシュロという木があるんですよね。この木はなんでここにあるの?って私は疑問に思ったんですが、皆さんはなぜだと思います?

── 根が育つから、または、残ったものとかを流したりする関係で養分になりやすいからですかね?

楊平学芸員:実はそこのカバタの中に樽っていうものがあって、シュロの木というのはふわふわのものがあるんですが、それを樽の下に置いとく。砂を入れて、炭を入れて。そうすると水が浄化されるっていう知恵なんですね。

私は筑波だったので、大学の近くではそんなに住⺠生活感はないんですよね。で、少しいくと湧水のところはあって、場合によっては似たような木があったりもします。そういう意味で、似てるようで、似てないような。面白いですよね。後、カバタになぜ魚が住んでるのかは知っていますか?

── それは聞きました。残ったご飯とかを流すことで、食べて浄化してくれるから。

楊平学芸員:それは間違いではないんですけども、ではそもそもなぜ魚を湧き水の中に入れるのか?それは単なる掃除のためだけのものだと思いますか?

── 最終的に自分たちで食べてしまうためですか? 鑑賞用とか?

楊平学芸員:本来であれば冷たい湧水の中に入れすぎると魚は冷水病かかっちゃうんですよ。

で、滋賀県で湧水の中に魚を入れるっていうのは、全ての地域であるわけじゃないんですね。ただ知られている針江あたりの地域の湧水の事例、そこの地域には特徴があって、琵琶湖に近いんです。2キロ、3キロぐらい。昔地元の人たちは、漁業者じゃなくても湖岸や湖で魚を捕ってたんですね、おかずとして。

そして自分で捕った魚を持って帰って、カバタに一時保管するんですよ。それで泥抜きができるんです。

他にはお正月のご馳走にということで、飼っておくっていう話も聞いたことがあります。

楊平学芸員:ただ徐々におかずとりとかも無くなっていくと、飼うだけになってきた。そうすると、とあるうちの方にとっては、お友達、家族の一員として飼うとか、そういうふうに変化していってるんですね。

ただそこにも課題があって、カバタに生物がいることで、他の生物を呼んでしまうんです。例えばちっちゃな動物、ハクビシンとかアライグマとかそのような動物や、サギが狙ってくることもあるんですね。

水環境との付き合い方みたいなのは段々と変わって行ってるんですね。

── 今回お話を聞いて、やっぱり滋賀県の方が、なんか生活に近い部分から水を見ているというイメージを抱きました。京都だと疏水であったりも、生活というよりかは工業であったりとかの印象が強くて。さっきの環境問題とかを間で見ているからこそ、滋賀の人たちの方がしっかりと捉えていたのかなと。

楊平学芸員:それはそうだと思います。暮しの側面から考えると、やっぱり琵琶湖、琵琶湖の水に一番近い人っていうのは滋賀県の人たちなんですよ。これは農業とか漁とか普段の暮らしも含めてですが。

では大阪と京都はというと、どうもその辺りの捉え方がもう少し広く、遠いように感じています。工業系とか、単なる水資源そのものみたいな感じ。

こちらでは、水資源そのものという捉え方でなく、水環境という資源もそうなんですけど、水と地域との関わり自分たちの生活との関わりとか、身近なものっていうのが滋賀かなと。

琵琶湖博物館を見て、またお話をお聞きして琵琶湖のことを全く知らなかったことをあらためて感じた。“水”というのは勿論生きていたら飲料であったりお風呂であったりと常に触れて行くものだが、それだけでなく勿論農業、生物の多様性も水ありきだ。水というのは とても身近であったはずだが、それが段々と変遷を経て変わって今は少し身近ではないものかもしれない。だが京阪圏の水のルーツである琵琶湖を知ることで、水の奥深さ、そしてそこから流れてきた身の回りの川を改めて思いを馳せることができると思う。

琵琶湖博物館ホームページ

(interview/⻄村・丸橋 文、写真/丸橋)